« Sonnō Jōi »

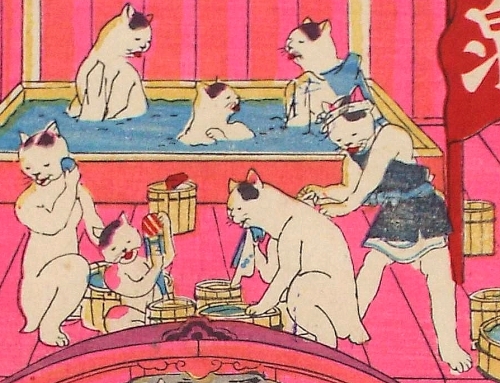

SAKAMOTO Ryōma est de retour dans son pays natal, le domaine de Tosa ( l’actuel département de Kōchi dans le sud de l’île de Shikoku). Pendant son absence qui a duré environ un an, celui-ci a commencé à changer. Des informations, relatant l’arrivée des bateaux noirs du commodore Matthew PERRY, puis la signature de la « Convention de Kanagawa » autorisant l’approvisionnement des navires américains, sont  parvenues jusqu’à ce lointain domaine et déjà, un sentiment de résistance est né. Il n’en est cependant, à ce moment là, qu’à un stade embryonnaire. Un ami d’enfance de Ryōma, lui aussi samouraï de bas niveau ou kashi, du nom de TAKECHI Hanpeita (photo de droite), professeur de kenjutsu, c’est-à-dire de l’art de manier le sabre, est l’un des premiers samouraïs de ce domaine à prendre conscience du danger que représentent l’arrivée des étrangers et la fin du sakoku, cette politique isolationniste qui a duré plus de 200 ans et qui a incontestablement protégé le pays tout entier, favorisant son développement économique, social, culturel et artistique. Car il faut bien voir qu’à cette époque d’Edo, dominée par les shōgun de la dynastie des TOKUGAWA, le Japon s’est réellement enrichi, financièrement parlant mais pas seulement : l’artisanat, autour de la céramique, de la laque, du textile (et notamment de la soie), mais aussi les arts et la culture, tous ont prospéré, atteignant un niveau de qualité particulièrement élevé. A titre d’exemple, nous citerons la qualité artistique exceptionnelle des grands maîtres d’estampes japonaises : Hokusai (1760-1849) et Hiroshige (1797-1858) seront ceux qui, un peu plus tard, influenceront tant les impressionnistes français et seront à l’origine du « japonisme ».

parvenues jusqu’à ce lointain domaine et déjà, un sentiment de résistance est né. Il n’en est cependant, à ce moment là, qu’à un stade embryonnaire. Un ami d’enfance de Ryōma, lui aussi samouraï de bas niveau ou kashi, du nom de TAKECHI Hanpeita (photo de droite), professeur de kenjutsu, c’est-à-dire de l’art de manier le sabre, est l’un des premiers samouraïs de ce domaine à prendre conscience du danger que représentent l’arrivée des étrangers et la fin du sakoku, cette politique isolationniste qui a duré plus de 200 ans et qui a incontestablement protégé le pays tout entier, favorisant son développement économique, social, culturel et artistique. Car il faut bien voir qu’à cette époque d’Edo, dominée par les shōgun de la dynastie des TOKUGAWA, le Japon s’est réellement enrichi, financièrement parlant mais pas seulement : l’artisanat, autour de la céramique, de la laque, du textile (et notamment de la soie), mais aussi les arts et la culture, tous ont prospéré, atteignant un niveau de qualité particulièrement élevé. A titre d’exemple, nous citerons la qualité artistique exceptionnelle des grands maîtres d’estampes japonaises : Hokusai (1760-1849) et Hiroshige (1797-1858) seront ceux qui, un peu plus tard, influenceront tant les impressionnistes français et seront à l’origine du « japonisme ».

Mais il y a, dans ce Japon prospère et relativement épargné par les guerres, une organisation sociale très rigide de la population, divisée en de nombreuses classes. Depuis celle des très grands seigneurs qui dirigent leurs domaines respectifs, tels des suzerains locaux dont chacun a une très grande liberté de les administrer comme bon lui semble, jusqu’à la paysannerie la plus basse, il est une organisation dont la seule classe qui a pu se développer et changer un peu de statut est celle d’une sorte de bourgeoisie. La classe des marchands qui ont particulièrement profité de cette prospérité. A l’inverse, la classe des kashi. Et si cela concerne le Japon dans sa globalité, il existe de vraies différences selon les domaines, et c’est en particulier dans le domaine de Tosa que cette classe est peut-être la plus dure à vivre. Les kashi sont des samouraïs, donc théoriquement appartenant à une classe supérieure à celle des marchands, des artisans et bien sûr des paysans. Mais outre le fait qu’ils sont souvent issus de ceux-ci et qu’ils sont souvent considérés comme des parvenus, ces « petits samouraïs » sont souvent plus pauvres que cette nouvelle bourgeoisie et font, d’autre part, l’objet d’une terrible ségrégation de la part des jōshi ou samouraïs de haut rang. La conséquence de ceci fait que les kashi sont finalement parmi les plus mal lotis, raillés et brimés par ceux d’en haut, et souvent peu respectés par ceux qui sont plus bas. C’est donc en toute logique que naitra et prospérera parmi eux un sentiment de grande injustice et de révolte envers les jōshi. Et ce ressentiment trouvera matière à s’exprimer vers une autre cible : ce seront ces « étrangers barbares », qui menacent l’intégrité du Japon, qui donneront aux kashi l’occasion de laisser éclater leur colère. Et c’est ainsi que, très rapidement, prospérera parmi eux ce fameux slogan de jōi, « l’expulsion par les armes des barbares ».

TAKECHI aura plus tard l’autorisation de son daimyō ou seigneur du domaine de se rendre à Edo, officiellement pour y perfectionner son art dans les grandes écoles de la capitale shogunale. Mais en réalité, son but est d’y rencontrer les samouraïs d’autres domaines et qui sont, eux aussi, devenus des adeptes de ce slogan. Il va alors  s’apercevoir que ce jōi est en fait bien plus développé dans les domaines de Satsuma et de Chōshū qu’il ne l’est à Tosa. Et c’est pourquoi, dès son retour chez lui et sous couvert de son école de kenjustsu, il fondera une sorte de parti appelé Tosa kin no tō, un parti entièrement dédié au slogan jōi auquel, un peu plus tard, viendra s’ajouter le slogan de sonnō, à savoir « vénérer l’Empereur ». Un slogan pro-empereur, anti-étranger. Mais également anti-shogunal, puisque c’est celui-ci qui est à l’origine de la crainte d’une possible colonisation de leur pays. Un slogan qui trouve sa justification et sa légitimité dans une critique déguisée, émise par l’Empereur Kōmei (photo de gauche) à l’égard du shōgun qui, en 1858, signe les Traités de commerce avec les grandes puissances occidentales. L’Empereur a en effet déclaré : « Nous n’apprécions pas les étrangers »…

s’apercevoir que ce jōi est en fait bien plus développé dans les domaines de Satsuma et de Chōshū qu’il ne l’est à Tosa. Et c’est pourquoi, dès son retour chez lui et sous couvert de son école de kenjustsu, il fondera une sorte de parti appelé Tosa kin no tō, un parti entièrement dédié au slogan jōi auquel, un peu plus tard, viendra s’ajouter le slogan de sonnō, à savoir « vénérer l’Empereur ». Un slogan pro-empereur, anti-étranger. Mais également anti-shogunal, puisque c’est celui-ci qui est à l’origine de la crainte d’une possible colonisation de leur pays. Un slogan qui trouve sa justification et sa légitimité dans une critique déguisée, émise par l’Empereur Kōmei (photo de gauche) à l’égard du shōgun qui, en 1858, signe les Traités de commerce avec les grandes puissances occidentales. L’Empereur a en effet déclaré : « Nous n’apprécions pas les étrangers »…

Profitons-en pour interrompre ici un peu la narration de la vie de Ryōma et nous intéresser plus profondément à ce slogan sonnō jōi. Il est en effet très important de bien en saisir le sens pour comprendre ce que fut toute cette époque du bakumatsu, la fin de l’ère d’Edo, et celle du Meiji Ishin ou Restauration de Meiji. Car ce slogan, qui conditionna tant de décisions, au nom duquel il y eut tant de batailles et même de guerres, a de nombreuses origines et de nombreuses causes, dont voici les principales.

L’une des origines de ce slogan va nous faire remonter l’histoire de plus de 260 ans. L’ère d’Edo n’est pas encore commencée, nous sommes au 16ème siècle, dans les dernières décennies de la période dite « des Grandes Guerres » ou Sengoku jidai. TOYOTOMI Hideyoshi (photo de droite) a succédé à ODA Nobunaga et a  pratiquement réalisé son grand objectif : devenir le grand unificateur du pays et se voir attribuer, par l’Empereur, le titre suprême de seiitaishōgun. Il a profité de la mort de Nobunaga, premier unificateur, et a réussi à dominer tout l’ouest du Japon ainsi que l’est jusqu’à la région du Tōkai, en faisant de TOKUGAWA Ieyasu, qui en est le grand seigneur, le premier de ses vassaux. Il se doit alors de conquérir et soumettre une dernière région : celle du Kantō. Hideyoshi va confier cette mission à Ieyasu, dont la cible est le clan qui demeure dans le château d’Odawara, le clan des Hōjō. La bataille, livrée par des armées sous le commandement de Ieyasu, va durer plusieurs mois. En effet, ce château d’Odawara est une forteresse particulièrement bien défendue, et, plutôt que de l’attaquer de manière frontale et risquer, soit une défaite, soit de très nombreuses victimes, Ieyasu a choisi de l’assiéger et de l’isoler grâce à un blocus installé tout autour de la ville d‘Odawara. Coupé de l’extérieur et de tous moyens d’approvisionnement, le château sera contraint de se rendre. Ieyasu remporte, au profit de Hideyoshi, une très importante victoire.

pratiquement réalisé son grand objectif : devenir le grand unificateur du pays et se voir attribuer, par l’Empereur, le titre suprême de seiitaishōgun. Il a profité de la mort de Nobunaga, premier unificateur, et a réussi à dominer tout l’ouest du Japon ainsi que l’est jusqu’à la région du Tōkai, en faisant de TOKUGAWA Ieyasu, qui en est le grand seigneur, le premier de ses vassaux. Il se doit alors de conquérir et soumettre une dernière région : celle du Kantō. Hideyoshi va confier cette mission à Ieyasu, dont la cible est le clan qui demeure dans le château d’Odawara, le clan des Hōjō. La bataille, livrée par des armées sous le commandement de Ieyasu, va durer plusieurs mois. En effet, ce château d’Odawara est une forteresse particulièrement bien défendue, et, plutôt que de l’attaquer de manière frontale et risquer, soit une défaite, soit de très nombreuses victimes, Ieyasu a choisi de l’assiéger et de l’isoler grâce à un blocus installé tout autour de la ville d‘Odawara. Coupé de l’extérieur et de tous moyens d’approvisionnement, le château sera contraint de se rendre. Ieyasu remporte, au profit de Hideyoshi, une très importante victoire.

Mais les rapports entre Hideyoshi et Ieyasu sont compliqués, et ce pour une raison simple : ce dernier est au moins aussi ambitieux que le premier, et lui aussi aspire, depuis de longues années déjà, à devenir le numéro un du pays après l’Empereur. Mais c’est avant tout un homme très réfléchi, patient, pragmatique, qui a compris que, pour  l’heure, il valait mieux s’allier à son rival, même s’il en était officiellement le vassal. De son coté, Hideyoshi n’est pas dupe, il connait les intentions de ce « vassal » qui, officiellement, lui a prêté allégeance mais qu’il considère comme une menace potentielle. Il s’en méfie hautement, et c’est ce qui va le conduire à prendre une surprenante décision. Pour « remercier » Ieyasu (photo de gauche) de sa victoire, il va lui attribuer le contrôle de cette région du Kantō qu’il vient de soumettre. Mais Hideyoshi va y ajouter une condition – et lui proposer un vrai marché de dupe : certes, il lui « offre » le Kantō, mais il lui impose d’abandonner, en échange, sa région d’origine, le Tōkai. Ieyasu est blême. Soit il refuse et ouvre alors les hostilités contre Hideyoshi, soit il se soumet et accepte cette « généreuse proposition ». Mais dans cas, il doit quitter la terre de ses ancêtres. Il a certes bien compris le manège de Hideyoshi : celui-ci le craint, il connait sa force militaire, et il veut l’envoyer le plus loin possible de son siège qui est à Ōsaka. Mais nous l’avons dit, Ieyasu est un homme patient et un stratège que l’on peut sans doute qualifier de génial : il accepte ce marché qui lui est pourtant extrêmement défavorable. Mais ce faisant, il donne à Hideyoshi l’illusion de sa soumission, de sa fidélité, voire même d’une certaine faiblesse de caractère. Il va réussir à lui faire croire qu’il est bien le grand vainqueur devant lequel on ne peut que s’incliner. Ieyasu va donc « déménager » de la région de Tōkai à la région du Kantō.

l’heure, il valait mieux s’allier à son rival, même s’il en était officiellement le vassal. De son coté, Hideyoshi n’est pas dupe, il connait les intentions de ce « vassal » qui, officiellement, lui a prêté allégeance mais qu’il considère comme une menace potentielle. Il s’en méfie hautement, et c’est ce qui va le conduire à prendre une surprenante décision. Pour « remercier » Ieyasu (photo de gauche) de sa victoire, il va lui attribuer le contrôle de cette région du Kantō qu’il vient de soumettre. Mais Hideyoshi va y ajouter une condition – et lui proposer un vrai marché de dupe : certes, il lui « offre » le Kantō, mais il lui impose d’abandonner, en échange, sa région d’origine, le Tōkai. Ieyasu est blême. Soit il refuse et ouvre alors les hostilités contre Hideyoshi, soit il se soumet et accepte cette « généreuse proposition ». Mais dans cas, il doit quitter la terre de ses ancêtres. Il a certes bien compris le manège de Hideyoshi : celui-ci le craint, il connait sa force militaire, et il veut l’envoyer le plus loin possible de son siège qui est à Ōsaka. Mais nous l’avons dit, Ieyasu est un homme patient et un stratège que l’on peut sans doute qualifier de génial : il accepte ce marché qui lui est pourtant extrêmement défavorable. Mais ce faisant, il donne à Hideyoshi l’illusion de sa soumission, de sa fidélité, voire même d’une certaine faiblesse de caractère. Il va réussir à lui faire croire qu’il est bien le grand vainqueur devant lequel on ne peut que s’incliner. Ieyasu va donc « déménager » de la région de Tōkai à la région du Kantō.

Une anecdote à ce sujet, qui explique pourquoi Tōkyō est aujourd’hui la capitale du Japon et l’une des plus grandes métropoles du monde. Ieyasu, en s’installant dans la région du Kantō, a dû choisir à quel endroit précisément il installerait son château et donc le siège de « sa » capitale seigneuriale. Trois options s’offraient à lui. La première, c’est la ville et le château d’Odawara qu’il vient de conquérir. La seconde, c’est la ville de Kamakura, et enfin, la troisième, est celle d’un petit village du nom de Edo. Ieyasu hésite. Odawara pourrait être un très bon choix, pour plusieurs raisons. Dont la première est que son château est l’un des plus fortement et des mieux protégés du Japon. Il le sait mieux que personne puisqu’il a dû l’attaquer et que lui-même a préféré le contraindre à se rendre plutôt que le défier. Ainsi, ce château n’a pas été le théâtre d’une guerre, il est intact : s’y installer représenterait une très grande économie financière qui épargnerait à Ieyasu le soucis de devoir construire une nouvelle forteresse. Et accessoirement, Odawara se trouve être tout près de la frontière avec Tōkai, le « déménagement » de Ieyasu en serait d’autant simplifié. Mais d’un autre coté, il est quelques raisons qui le font hésiter. Odawara est une ville prospère, bien organisée : même s’il en devient le nouveau seigneur, Ieyasu ne serait pas vraiment libre de l’administrer selon ses désirs, il serait obligé, pour éviter des tensions avec la population locale, d’assurer une continuité, notamment dans les contrats et les privilèges accordés par l’ancienne cour des Hōjō aux commerçants, aux fournisseurs, etc. Il sait que s’il ne poursuivait pas l’œuvre de son prédécesseur, qui avait réussi, depuis plus de cent ans que sa famille en était les seigneurs, à se faire apprécier de la population, il risquerait de s’en faire une ennemie.

La seconde option, Kamakura, serait l’option la plus forte, symboliquement parlant. Pour Ieyasu qui rêve de devenir un jour le grand shōgun du Japon, s’installer dans la ville qui, 300 ans auparavant, fut celle où naquit le concept même du shōgun et où s’installa le premier gouvernement shogunal, serait incomparable, en terme d’image et de symbole. Mais concrètement, Kamakura ne plait guère à Ieyasu. Ville aux dimensions moyennes et de plus entourée de montagnes, elle ne présente guère de possibilité de croissance. Et Ieyasu a précisément des rêves de grandeur et d’expansion.

Quant à la troisième option, c’est sans doute la pire des trois. Edo n’est alors guère plus grande qu’un gros village, dans une plaine envahie d’une part de collines basses, couvertes de forêts, et d’autre part de marais. La mer s’engouffre très loin à l’intérieur des terres, ne laissant qu’une toute petite zone plate et habitable. Il ne s’y trouve qu’un tout petit château et que quelques centaines de maisons qui sont plus des huttes de pêcheurs que de véritables maisons de samouraïs. Hideyoshi le sait, et plein de malice, il va même « encourager » Ieyasu à choisir cette option. C’est alors que, contre toute attente et même toute logique, jouant jusqu’au bout le jeu du vassal soumis et fidèle, Ieyasu va effectivement choisir d’installer sa nouvelle capitale à Edo.

On raconte aussi une autre histoire, personne ne sait si elle est vraie – quelques historiens en sont pourtant persuadés – ou s’il s’agit juste d’une légende. Mais elle est tellement jolie qu’elle mérite d’être contée. Ieyasu avait, depuis son enfance, toujours vécu dans des régions d’où il apercevait le Mont Fuji. Or, ni de Odawara, ni de Kamakura, on ne voit le volcan « sacré ». Par contre, quand il découvrit pour la première fois la plaine d’Edo, on dit que ce fut par un jour de grand beau temps et que, au loin, il aperçut la silhouette si caractéristique du Fujisan. (comme, photo de droite, on peut aujourd’hui le voir de Tôkyô) Et que c’est cette vision qui aurait décidé de son choix…

sont pourtant persuadés – ou s’il s’agit juste d’une légende. Mais elle est tellement jolie qu’elle mérite d’être contée. Ieyasu avait, depuis son enfance, toujours vécu dans des régions d’où il apercevait le Mont Fuji. Or, ni de Odawara, ni de Kamakura, on ne voit le volcan « sacré ». Par contre, quand il découvrit pour la première fois la plaine d’Edo, on dit que ce fut par un jour de grand beau temps et que, au loin, il aperçut la silhouette si caractéristique du Fujisan. (comme, photo de droite, on peut aujourd’hui le voir de Tôkyô) Et que c’est cette vision qui aurait décidé de son choix…

On dit qu’il n’a fallu qu’un mois à peine pour que Ieyasu quitte ses terres de Tōkai et arrive à Edo, accompagné de toute sa « cour », qui représentait tout de même plus de 40.000 personnes. Et dès leur arrivée, tous les hommes, dont certains sont pourtant des samouraïs de haut rang, vont se transformer en ouvriers bâtisseurs, et en quelques mois à peine, ils vont construire leurs nouvelles demeures. D’énormes travaux de terrassement et de constructions vont être entrepris, accompagné d’un chantier particulièrement important : celui d’amener, dans cette nouvelle ville, une ressource qui faisait défaut: l’eau douce, l’eau potable, essentielle pour la vie de ses habitants. La meilleure source se trouve à une vingtaine de kilomètres de là, du coté de l’actuelle Mitaka. Un canal apportant cette eau sera très rapidement construit.

Il faut bien se rendre compte de ce qu’était Edo aux alentours des années 1590 : le « château » de l’ancien petit seigneur local se trouvait à peu près à l’endroit où se trouve le Palais Impérial actuel, et la seule zone habitable se situait du coté des quartiers actuels de Ōtemachi et de Ginza. Les quartiers de Hibiya, de Shinbashi ou encore de Shinagawa étaient, à cette époque, sous les eaux de la mer qui avançait jusque là. Quant aux quartiers de Shibuya ou Aoyama, ce n’était que marécages et forêts… De plus, il faut savoir que, 6.000 ans auparavant, à l’époque Jōmon, toute la plaine du Kantō était noyée sous les eaux : la mer avait alors une hauteur supérieure de 5 mètres. En 1590, le niveau de l’océan avait baissé, mais les sols, à quelques mètres à peine en profondeur, étaient encore très humides, donc instables, et peu à même de recevoir de grandes constructions. De plus, cette humidité des sols provenant de l’eau de mer, et donc d’eau salée, elle était impropre à toute forme d’agriculture. Le nom de Shibuya, aujourd’hui connu pour être l’un des quartiers les plus centraux, les plus modernes et les plus « jeunes » de Tōkyō, vient d’une transformation du nom originel de cette zone qu’on appelait Shioya, littéralement « la vallée de sel »… Et c’est dans cette région décidément fort peu accueillante que Ieyasu avait cependant décidé de s’installer.

Mais le grand homme avait décidément du génie, et notamment celui de très souvent savoir retourner une situation à son avantage et par exemple, d’accepter des ordres qui paraissaient lui être les plus défavorables et les transformer en autant d’atouts. Car, au-delà de cette morne plaine qui semblait désolée, presque hostile, Ieyasu y avait vu un énorme potentiel. Tout d’abord, à l’inverse d’Odawara, il n’y avait à Edo rien ou presque rien : tout était à construire et il était libre de tout inventer selon ses envies. Et Ieyasu chérissait par-dessus tout cette « liberté d’entreprendre ». Ensuite, dans ces forêts qui recouvraient la région, il avait vu une énorme richesse : celle du bois. Ce bois qui, au Japon, constituait la plus essentielle des matières premières en matière d’immobilier, en matière d’urbanisation ou encore en matière d’énergie. Ce bois était là, en quantité pratiquement illimitée. De plus, la situation géographique d’Edo, village situé au bord de la mer et baigné de nombreuses rivières, rappelait à s’y méprendre celle de la plus grande ville du Japon de l’époque : Ōsaka, où Hideyoshi lui-même était installé. Et grâce à toute cette « eau », il y voyait la possibilité de développer ce qui constituait à l’époque le premier des moyens logistiques : le transport maritime et fluvial des marchandises. A terme, Edo pourrait devenir le plus grand centre logistique et commercial de toute la région de l’est du Japon. En disant « à terme », Ieyasu ne pensait pas qu’à lui, mais aussi – ou surtout – à ses descendants et à la dynastie qu’il comptait bien créer.

Et l’avenir va lui donner raison. Ieyasu va d’abord bénéficier d’une très grande chance. Hideyoshi, avide de pouvoir et de puissance, après avoir « conquis » – nous dirons, de façon plus correcte politiquement, après avoir « réunifié » – l’essentiel du Japon, du Kantō à l’est jusqu’à Kyūshū au sud, a décidé d’attaquer la Corée. Pour cela, il va lever une armée composée essentiellement de celles des domaines géographiquement les plus proches de ce pays et qui se trouvent être les plus puissantes : Chōshū, à la pointe sud de l’île de Honshū, et les domaines de l’île de Kyūshū. La grande chance de Ieyasu va être de se situer trop loin de ce nouveau champ de bataille, Hideyoshi le laissera donc tranquille. Ieyasu ne perdra donc ni homme, ni argent pour cette guerre, et il pourra continuer de construire sa ville et d’asseoir son pouvoir dans le Kantō. Alors que, dans le même temps, cette campagne de Corée sera un gouffre pour Hideyoshi, qui l’affaiblira sensiblement à l’intérieur du Japon. Il n’en verra d’ailleurs pas la fin, trouvant la mort, pour cause de maladie, en 1598.

C’était le moment tant attendu par Ieyasu. En acceptant tout de Hideyoshi, même ce qui pouvait être considéré comme des humiliations, Ieyasu patientait. Et voilà que sa patience est enfin récompensée, le décès de Hideyoshi lui ouvre en grand les portes de sa succession et l’accès au titre le plus haut. Il engage alors très rapidement, par l’intermédiaire de ses alliés, de nombreuses batailles contre les domaines fidèles à Hideyoshi dans diverses régions du Japon. Et c’est, en 1600, l’ultime et célèbre bataille de Sekigahara, qui voit s’affronter les armées de l’est, celles de Ieyasu et de ses alliés, contre celles de l’ouest, dont les armées de Chōshū et de Satsuma. Lesquelles sont battues, Ieyasu en sort grand vainqueur. L’Empereur le nommera alors du tant convoité titre de seiitaishōgun, et c’est ainsi que, en 1603, commence cette longue période de la dynastie des TOKUGAWA et appelée période d’Edo.

Et si nous avons avons ainsi conté par le menu cette longue histoire du Japon, c’est que 250 ans plus tard et après la succession de 14 shōgun de cette dynastie, quand la colère montera du peuple contre ce shogunat qui a autorisé les étrangers à commercer au Japon contre la volonté même de l’Empereur, et que donc apparaitra ce slogan de jōi, on comprend mieux pourquoi ces domaines de Chōshū et de Satsuma furent les plus véhéments opposants au gouvernement shogunal : le souvenir, deux siècles et demi plus tôt, de la défaite à Sekigahara ne s’était jamais effacé de leur mémoire et, même s’ils lui avaient toujours fait allégeance, ils vouaient aux TOKUGAWA une rancœur qui ne s’était jamais éteinte.

Nous avons écrit : « qu’apparaitra ce slogan de jōi, ». En réalité, la vérité historique nous impose d’être plus précis : nous devrions dire : « que ré-apparaitra » le slogan de jōi. En effet, ce concept est né plusieurs dizaines d’années auparavant, au début du 19ème siècle. Il s’inscrit lui-même au sein d’une veille école de pensée appelée Mitogaku, ou enseignement de Mito, du nom de la ville où résidait une des branches de la famille des TOKUGAWA et qui se trouve dans le département actuel de Ibaraki, au nord de Tōkyō. Cette école de pensée, qui remonte au milieu du 17ème siècle et qui, à ses débuts, traitait surtout de politique mais qui, plus tard, s’ouvrira à de très nombreux domaines comme, par exemple, la médecine, l’astronomie et autres sciences naturelles, est celle qui confirmera la politique isolationniste du shōgun et qui, plus tard, conduira le gouvernement shogunal de TOKUGAWA Ienari à promulguer, en 1825, un édit appelé « Édit pour repousser les navires étrangers ». Même si cet édit sera abandonné une vingtaine d’années plus tard, le concept et le slogan jōi survivra encore de nombreuses années jusqu’au bakumatsu où il guidera la pensée de nombreux « révolutionnaires ».

A ces trois raisons qui expliquent ce concept jōi et la force avec laquelle il s’exprima durant la fin de l’ère d’Edo (pour rappel : d’abord, la volonté des kashi ou samouraïs de rang inférieur de se venger de tous les grands seigneurs qui leur imposaient cette ségrégation de classe et tant d’humiliations, ensuite la volonté de domaines tels que Chōshū d’en découdre avec le gouvernement shogunal accusé d’avoir ouvert le Japon aux étrangers, et enfin donc la résurgence de ce concept, en réalité assez ancien et bien ancré dans la pensée japonaise de cette époque), il faut en ajouter une quatrième tout aussi importante, sinon plus encore peut-être. Même si, chronologiquement, elle ne s’exprimera que quelques années après le moment de notre récit. En effet, suite aux traités internationaux signés en 1858, le Japon va connaître un fort développement de ses activités commerciales avec l’étranger. Ainsi, en raison de la très forte demande en soie de l’Europe et notamment de la France, une quantité très importante de ce produit va être exportée. Ce qui aura pour conséquence de réduire très fortement l’offre intérieure et, devenant une denrée rare dans son propre pays, son prix va connaître une grosse inflation. Inversement, le textile, et notamment le coton britannique, déjà produit dans ce pays de façon industrielle, va inonder le marché japonais, faisant chuter les prix et condamnant à la faillite ou tout au moins à de grosses difficultés de très nombreux acteurs japonais de cette filière qui, au Japon, en n’est encore qu’au stade d’une production artisanale. Ne pouvant s’aligner ni sur la qualité, ni sur la quantité ni sur les prix pratiqués par les étrangers, le Japon va progressivement être plongé dans une grave crise économique. Laquelle va s’étendre à différents secteurs d’activités et, bien entendu, c’est le petit peuple qui en fera le plus les frais. On pourrait se dire que le gouvernement aurait pu prendre quelques mesures de protection pour sauver sa production nationale. Notamment en utilisant le principe des taxes d’importations qui auraient pu rendre un peu plus cher, donc un moins concurrentiels, les produits d’origines étrangères au moment de leur entrée au Japon. Mais c’est là que le gouvernement en particulier et tout le Japon en général prirent douloureusement la mesure des traités signés en 1858 – et c’est une des raisons qui expliquent pourquoi on les appelle des « traités inégaux » : parmi les différentes clauses contraignantes pour le Japon (dont celle qui est le plus souvent évoquée fut l’impossibilité, pour les Japonais, de juger selon la loi japonaise un délit ou même un crime commis par un étranger), il en était aussi une qui lui interdisait d’appliquer des taxes d’importation autres que celles autorisées par les pays exportateurs… C’est pourquoi le shogunat ne put utiliser cette arme économique. Et c’est pourquoi le jōi, animé par le sentiment que les étrangers étaient bien les responsables de l’appauvrissement de toute une partie de la population, va s’étendre et progressivement s’intensifier. Jusqu’à provoquer de nombreux incidents, dont, coup sur coup en 1863, les deux grands conflits connus sous les noms de la « Bataille de Shimonoseki » et du «Bombardement de Kagoshima».

Mais revenons au héros de notre histoire. Quand Ryōma revient dans son pays en 1854 après une année passée à Edo, il a conscience que son apprentissage est loin d’être terminé, et à peine rentré, il redemande à son seigneur l’autorisation de retourner dans la capitale shogunale. Mais cette autorisation va prendre un certain temps avant d’être donnée, et d’autre part, Ryōma est préoccupé : la santé de son vieux père s’est détériorée, et il ne peut de résoudre à quitter encore sa famille en laissant derrière lui son père malade. C’est ainsi qu’en restant à Tosa et en y retrouvant son ami d’enfance TAKECHI Hanpeita qu’il va lui-même apprendre ce qu’est ce slogan jōi qui commence à se développer grâce à l’action de son ami. Il va également croiser le chemin d’un homme très étrange : c’est un peintre de grand renom mais également un homme qui, au hasard de ses nombreuses rencontres, a rencontré des personnes qui lui ont parlé de l’étranger et en particulier des États-Unis. Et ce pays est devenu pour  lui une passion. Visionnaire, il a compris avant la plupart de ses congénères que le Japon ne pourra échapper à son destin, et que celui-ci passera par une ouverture bien plus grande que celle que le gouvernement a initié avec la Convention de Kanagawa. Ce peintre, du nom de KAWADA Shōryō (illustration de droite : « Belle femme jouant du koto », œuvre de Shōryō) a accueilli chez lui celui que l’histoire considère comme le premier Japonais à s’être rendu aux États-Unis. Son histoire n’est pas banale. Il s’appelle NAKAHAMA Manjirō. Fils d’une simple famille de pêcheurs de Tosa, il se retrouve un jour, alors qu’il n’avait que 14 ans, pris dans un orage et fait naufrage sur une île déserte. Et c’est un navire américain qui le sauve. Nous sommes en 1841. A ce moment, le Japon est toujours en pleine politique isolationniste, le bateau américain ne peut approcher la côte japonaise et de son coté, s’il rentre dans son pays à bord d’un navire étranger, NAKAHAMA peut être poursuivi pour haute trahison et même condamné à la peine de mort. C’est ainsi que, victime de cette situation plus que par sa propre volonté, il est contraint de rester avec son sauveur. Lequel va lui montrer une carte du monde, et NAKAHAMA (photo de gauche) prend alors conscience

lui une passion. Visionnaire, il a compris avant la plupart de ses congénères que le Japon ne pourra échapper à son destin, et que celui-ci passera par une ouverture bien plus grande que celle que le gouvernement a initié avec la Convention de Kanagawa. Ce peintre, du nom de KAWADA Shōryō (illustration de droite : « Belle femme jouant du koto », œuvre de Shōryō) a accueilli chez lui celui que l’histoire considère comme le premier Japonais à s’être rendu aux États-Unis. Son histoire n’est pas banale. Il s’appelle NAKAHAMA Manjirō. Fils d’une simple famille de pêcheurs de Tosa, il se retrouve un jour, alors qu’il n’avait que 14 ans, pris dans un orage et fait naufrage sur une île déserte. Et c’est un navire américain qui le sauve. Nous sommes en 1841. A ce moment, le Japon est toujours en pleine politique isolationniste, le bateau américain ne peut approcher la côte japonaise et de son coté, s’il rentre dans son pays à bord d’un navire étranger, NAKAHAMA peut être poursuivi pour haute trahison et même condamné à la peine de mort. C’est ainsi que, victime de cette situation plus que par sa propre volonté, il est contraint de rester avec son sauveur. Lequel va lui montrer une carte du monde, et NAKAHAMA (photo de gauche) prend alors conscience  de la taille proprement ridicule de son propre pays par rapport au vaste monde et en particulier par rapport à l’Amérique. C’est ainsi que, de contraint par la situation à fortement intéressé, il se rend aux États-Unis. Il y séjournera finalement près de 10 ans, il apprendra l’anglais et fera des études comme jamais aucun Japonais n’aura pu en faire avant lui. On lui attribuera même le nom occidentalisé de John MUNG. Et c’est finalement en 1850 que, après un périple de retour qui le fait passer par Shanghai, il tente de retourner dans son pays par le seul port où il pourra peut-être être autorisé à débarquer : Nagasaki. Cette ville a en effet été la seule de tout le Japon où les bateaux hollandais ont été autorisés tout au long du sakoku. Et alors qu’il redoute le pire en raison de cette possible accusation de haute trahison, il a la chance d’échappé à tout reproche. Et au contraire, son expérience unique le rend très intéressant aux yeux des autorités et, de fil en aiguille, celui que l’on connait dorénavant sous le nom de John Manjirō se retrouvera à Edo, deviendra l’un des protégés du shōgun et sera même l’un des traducteurs lors des négociations avec Matthew PERRY et la signature de la Convention de Kanagawa.

de la taille proprement ridicule de son propre pays par rapport au vaste monde et en particulier par rapport à l’Amérique. C’est ainsi que, de contraint par la situation à fortement intéressé, il se rend aux États-Unis. Il y séjournera finalement près de 10 ans, il apprendra l’anglais et fera des études comme jamais aucun Japonais n’aura pu en faire avant lui. On lui attribuera même le nom occidentalisé de John MUNG. Et c’est finalement en 1850 que, après un périple de retour qui le fait passer par Shanghai, il tente de retourner dans son pays par le seul port où il pourra peut-être être autorisé à débarquer : Nagasaki. Cette ville a en effet été la seule de tout le Japon où les bateaux hollandais ont été autorisés tout au long du sakoku. Et alors qu’il redoute le pire en raison de cette possible accusation de haute trahison, il a la chance d’échappé à tout reproche. Et au contraire, son expérience unique le rend très intéressant aux yeux des autorités et, de fil en aiguille, celui que l’on connait dorénavant sous le nom de John Manjirō se retrouvera à Edo, deviendra l’un des protégés du shōgun et sera même l’un des traducteurs lors des négociations avec Matthew PERRY et la signature de la Convention de Kanagawa.

C’est donc cet homme que le peintre Shōryō a rencontré et, séduit par son histoire, il organise même, chez lui, des réunions au cours desquelles il tente de sensibiliser ses congénères à la grandeur des États-Unis. Mais en 1854, c’est déjà l’apparition du slogan jōi et c’est surtout la crainte que ce pays inspire à ses auditeurs qui domine, et Shōryō est surtout considéré comme un mauvais citoyen qui vante les qualités de l’ennemi. Seul Ryōma, qui a pu assister à l’une de ses réunions, est passionné par les connaissances de cet artiste étonnant. Et la légende veut que c’est chez lui qu’il découvre pour la première fois, une carte du monde que John Manjirō lui a laissée en souvenir. Et, comme celui-ci l’avait fait 10 ans plus tôt, Ryōma prend conscience de la petitesse du Japon. Pour la première fois, il voit « physiquement », représentés sur cette carte, la grande Chine, l’Europe avec la France, la Hollande, l’Angleterre et autre Portugal, et surtout les États-Unis. Mais aussi l’Inde, l’Afrique, et puis toutes ces mers et ces océans qui couvrent une grande partie de la terre. Et l’on dit que, découvrant, dans son pays déjà bien petit, que sa propre province de Tosa n’était pas plus grosse qu’une tête d’épingle, il prit conscience que, si un danger devait menacer le Japon, celui-ci devrait, pour espérer pouvoir résister à l’ennemi, ne plus réagir au seul niveau des différents domaines mais bien en tant qu’un pays entier et uni. Et c’est ainsi que la légende veut que c’est Ryōma qui, le premier, aurait eu conscience du Japon comme état-nation. Ryōma est-il vraiment l’auteur de ce concept ou non? Toujours est-il qu’une chose est certaine. Si bien sûr le Japon existait depuis des siècles comme un pays indépendant, l’administration mise en place par les shōgun et surtout celle qui se développa durant la période d’Edo, avec des domaines qui étaient autant de « pays » quasiment autonomes, avec de plus le sakoku et l’isolement total du reste du monde, tout cela avait conduit la population à se considérer surtout comme des citoyens de leurs domaines respectifs bien plus que comme des « Japonais » appartenant à un pays. Et c’est effectivement à cette époque, et quelque part grâce à la menace occidentale, qu’est née au Japon la conscience d’un nouveau concept : celui d’une nation.

La pensée de Ryōma a pris une nouvelle dimension. Grâce à toutes ses expériences et à ces rencontres, sa réflexion progresse. Dans une direction qui n’est pas celle des autres Japonais. Il n’a pas trouvé ce que seront sa véritable place et son rôle dans un avenir qu’il ne parvient pas à bien identifier encore. Mais il sent qu’il doit continuer à s’y préparer.

Quelques mois plus tard, son père va décéder. Alors, une fois les funérailles terminées et après avoir réglé tous les détails de la succession qui vont conduire son frère aîné à prendre la tête de sa famille, Ryōma retourne à Edo, au dōjō de son maître CHIBA Sadakichi, poursuivre son apprentissage.

Nous sommes alors en 1856…

(à suivre dans le 4ème épisode).

(C.Y.)